江戸時代から続く鳥取のソウルフード。「とうふちくわ」の代名詞、ちむらを訪ねて。

みなさん、ちくわ、と聞くとどんなイメージを持つでしょうか?

輪切りにしてお弁当に入っていたり、きゅうりやチーズを詰めて彩りを添えたり。

おでんの鍋では、じゅわっと出汁を吸い込みながら、ふっくらと膨らんでいる。

あるいは、スーパーで気軽に買える身近なおかずとして、冷蔵庫の隅に常備している方も多いかもしれません。

そんな全国各地で親しまれる練り物の定番ですが、鳥取には他の地域ではあまり見かけない特別なちくわがあります。

それが「とうふちくわ」。

豆腐を7割、魚のすり身を3割使った、鳥取ならではの伝統食品……いや、日常食といっても過言ではないぐらい、鳥取の人たちには親しまれています。

今回の産地探訪では、このとうふちくわの魅力を知るために、創業160年を迎える老舗「とうふちくわの里 ちむら」に訪れました。

ちくわのマークが伝統を感じさせます。創業160周年のマークも

店内は「とうふちくわの里」に相応しく、とうふちくわの商品だけでなく、工房の中を覗けたり、

とうふを使ったお食事や、実際に使われている豆乳を試飲することもできます。

さらに、とうふちくわ作りを体験できるラボコーナーも。

そして、本日はこちらで株式会社ちむらの6代目、千村大輔さんにお聞きしました。

インタビュアーはお馴染み、とまりのつけもの岸田です。

質素倹約の知恵から生まれたとうふちくわ。

岸田

今日はお時間ありがとうございます。

取材の前に氏神さまである聖(ひじり)神社にお参りしたんですが、空気がすごく穏やかで心地よい場所ですよね。ここでのお祭りの際には、とうふちくわも出されるとか。

千村

はい。この辺りは昔から、祭りやハレの日に食べるものと日常の食べ物が地続きなんです。春先にはトビウオ(あご)が上がり、祭りの席にはとうふちくわ。聖神社のお祭りでも、家での祝い事でも、江戸の頃から変わらず並びます。

岸田

そんなに古くから!? とうふちくわは、どのようにして生まれたのでしょう?

千村

とうふちくわが誕生したのは江戸時代末期です。

当時の鳥取藩は財政難で、魚が非常に貴重でした。そこで、藩主・池田公が「魚の代わりに豆腐を食べよ」と質素倹約を奨励したんです。

でも、ご存知のとおりちくわの主な原料は魚です。そこで初代の千村清次郎が頭を悩ませ、魚の代わりに豆腐を主役にしたちくわが作られました。それが今に続くとうふちくわです。

変えないことで、自分たちの味を守り続ける。

岸田

江戸時代から続いていることに驚きますが、昔と比べるとやっぱり味など製法は変わってきたのでしょうか?

千村

千村清次郎が元魚町でつくり始めたのが慶応元年。以来160年、配合はずっと豆腐7:魚3のままです。これが一番うちらしい味なんですね。豆腐の風味とやわらかな食感を活かすため、魚も淡白なものを厳選しています。

岸田

特にちむらさんがこだわっているポイントはどこでしょうか?

千村

自家製の木綿豆腐ですね。鳥取は名水が多く、昔から豆腐の質が高い土地です。うちでは濃い豆乳ににがりを打ち、水切りも自然に行います。相当量の豆腐を作っていますが、その9割以上がとうふちくわ用です。

岸田

先ほどお店で豆乳を試飲させていただきましたが、本当に濃い。あれが味の芯にあるんですね。

千村

はい。濃厚でありながら、淡泊であっさり。あの味だからこそ、世代や時代を超えて飽きがこないんです。

岸田

製造現場も拝見させていただきました。大豆から丁寧に豆腐とつくるところと、魚のすり身と合わせて生地をつくるところ。豆腐屋とちくわ屋の、どちらも大変な部分をずーっと続けられてきたこと、すごいと思います。

千村

ありがとうございます。うちは豆腐屋かちくわ屋かと言われたら、間違いなくちくわ屋です。美味しいちくわのための、美味しい豆腐をつくる。これは昔から、そしてこれからも変わらないと思います。

[とうふちくわの製造工程をご紹介します]

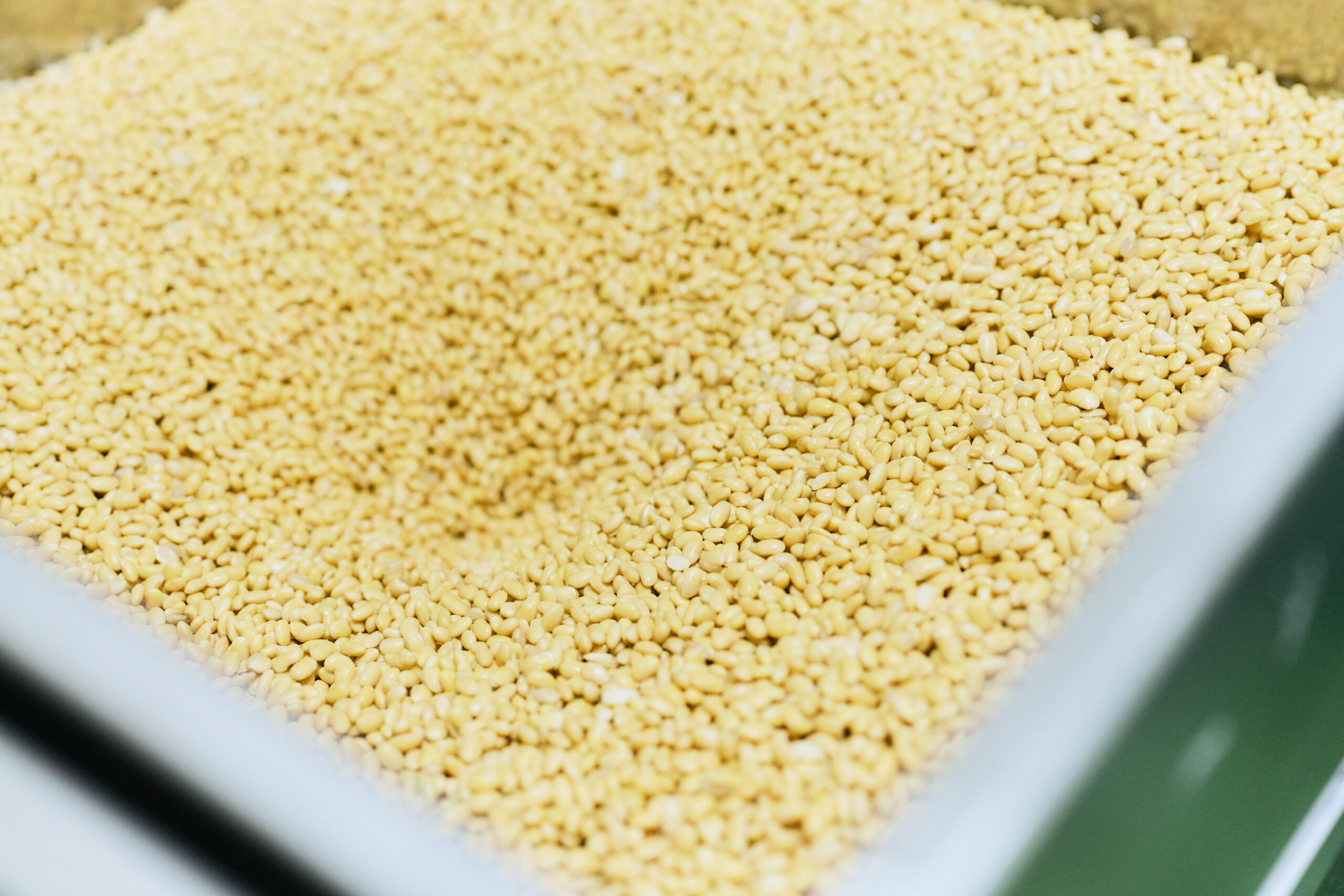

まずは、厳選された鳥取県産の大豆をじっくり水に浸します。

磨ぎ、呉(ご)にして加熱し、にがりで固めて木綿豆腐へ

冷凍のすり身と合わせて7:3の生地に。この配合が味の秘密。職人の技と勘が光ります。

成形機で棒に巻き付け、転がしながら形を整えます。

焼き入れ→蒸しという二段階加熱で弾力と柔らかさを両立

そうして、おいしいとうふちくわが出来上がります。

[製造工程はここまで]

鳥取では“生でかじる”が当たり前

岸田

私は鳥取生まれの鳥取育ちなので、とうふちくわは当たり前の存在なのですが、県外だとまだまだ知られていないのが残念です。

千村

やはり賞味期限が短いのがネックですね。大体製造日から5〜7日のため、輸送しているとあっという間に期限がきてしまう。ただ、地元の方々が帰省時のお土産として県外に持ち帰ることで、じわじわとファンが広がっています。だからうちはお盆が繁忙期なんですよ。

岸田

それは面白いですね! 練り物業界では年末がピークと聞きますから。

千村

はい。お盆に帰省してきた方の食卓に上がり、気に入って帰りのおみやげに。直営や道の駅などの土産需要と、地元スーパーの日常需要が両輪です。業界の中でも少し珍しいサイクルだと思います。

岸田

食べ方も広がってほしいですね。一般的に、ちくわは「詰め物をして調理する」イメージが強いですけど、鳥取では違いますもんね。

千村

ええ。こちらではそのまま生で。しょうゆやわさびを添えれば十分でしょう。

とうふちくわは、農繁期の合間に片手で食べるスナック感覚のもの。塩分もたんぱく質も補える、いわば江戸時代から続く“プロテインバー”です。

ぜひ県外の方にも、そのまま気軽に食べていただきたいですね。

岸田

私もよく冷蔵庫に入っているとうふちくわをオヤツがわりに食べていました。子どもにも食べさせやすいんですよね。豆腐と魚のタンパク質が両方取れるのも魅力的です。

とうふちくわを次世代へ繋ぐ取り組み

岸田

このお店のとうふちくわは、常時10種類前後、過去作も含めると20種以上のバリエーションがあるとか。

千村

そうですね、最近では天然素材の昆布や椎茸を使った無化調の商品開発にも取り組んでいます。社員発のアイデアも多いですよ。チーズやトマトなど練り込む具材を色々と試しています。

とはいえベースは豆腐の旨みが立つ、あっさり味。にんにくや香辛料を効かせるお店もありますが、強い味だと主張しすぎるじゃないですか。うちのとうふちくわは、あくまで脇役。ごはんがすすむ、箸がすすむような味付けを心がけています。

岸田

確かにいくらでも食べられますもんね。

話は変わりますが、今の場所に移られて、発信なども活発にされている印象です。

ここでは手作り体験などもされているんですよね?

千村

ええ。ここはたくさんの人にとうふちくわを体験してもらおうと2022年に作ったラボです。

地元の小学校をはじめ、多くの方に参加いただいています。

この施設ができる前から体験自体は実施していまして。小学生の頃に参加してくれて、その体験がきっかけで十数年後に入社してくれた社員もいます。未来の顧客を育てる意味でも、続けていきたいですね。

岸田

長く地元に密着しているちむらさんならではですね。

最後に、今後の展開で考えられていることがあればぜひ教えてください。

千村

ひとつは原料の安定供給でしょうか。魚はどうしても不安定になりやすいです。昨今は温暖化の影響もあり、獲れるものが変わってきている。輸入も含めて、さまざまな方法での調達を進めています。大豆も鳥取産を中心に安定調達に力を入れています。

また、観光の方向けはもちろん、県外・海外への販路拡大は引き続き進めています。最近では鳥取道のアクセスが良くなったこともあり、近畿圏からのバスツアーが増えました。意外なところでは機内食での採用も進んでいて、国内外の方にとうふちくわを知っていただく機会が増えています。

今、ちむらは創業して160年が経ちました。

次の200年に向けて、伝統を守り、地元を大切にしながら、より多くの方にとうふちくわを広げていきたいと考えています。

岸田

鳥取のソウルフードが広がっていくのは本当に楽しみです。

今日はありがとうございました!

千村

こちらこそありがとうございました。

取材を終えて

鳥取ではスーパーはもちろん、食卓だけでなく学校や保育園の給食、居酒屋と日常のどこかにある「とうふちくわ」。

私自身、鳥取を離れていた時期もふと食べたくなるソウルフードです。お豆腐を使ったシンプルな味を、様々なバリエーションに増やしてもベースはきちんととうふちくわであり、いつも食べている地元の人も新しく食べられる方にも、どちらの期待も裏切らない商品作りを続けられているちむらさん。

その丁寧な商品作りを見させて頂いて、改めて商品への丁寧な気持ちを感じさせていただきました。

特集

簡単レシピで食卓にもう一品。つけもの屋のおすすめレシピに加えて、全国の産地や農家さんから教わった、伝統的な食べ方をご紹介します。

ぬか漬け、たくあん、梅干し、らっきょうなどなど。季節の手しごとで、旬の食材にひと手間かけてご家庭の味をはじめてみませんか。初めての方でも分かりやすい手順付き。

知っているようで知らない、つけものの歴史や全国の産地、思いもよらない製法などなど。つけものに関する様々な豆知識をお届けします。

つけもの屋が「もっと知りたい!」「ぜひ会いたい!」全国のつけものメーカーを訪ねます。おいしさの秘密はもちろん、つくり手のお人柄にも迫ります。

鳥取の食卓でしか(滅多に)味わえない。地元で愛され続ける人気商品の開発秘話や仕掛け人の思いに迫ります。鳥取に訪れる前にぜひチェック!

創業昭和49年。鳥取に生まれ、鳥取で育ち、鳥取と歩んできた泊綜合食品。私たちの歩み、取り組み、働く人をご案内させていただきます。

いまが旬!のおつけもの

どこまでもらっきょうが止まりません¥350

どこまでもらっきょうが止まりません¥350らっきょうマスキングテープ

らっきょうがギュウギュウに詰まってます¥350

らっきょうがギュウギュウに詰まってます¥350らっきょうクリアファイル

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥5,000

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥5,000[贈答用]三種らっきょう詰め合わせ ※送料無料

食べくらべ砂丘らっきょうを三つの味で漬け込みました¥1,000から

食べくらべ砂丘らっきょうを三つの味で漬け込みました¥1,000から鳥取県産 砂丘らっきょう三味セット

鳥取県サンドがらっきょうとともにあらわれた!¥378から

鳥取県サンドがらっきょうとともにあらわれた!¥378から鳥取サンドらっきょう[黒酢]

鳥取県アローラサンドがらっきょうとあらわれた!¥378から

鳥取県アローラサンドがらっきょうとあらわれた!¥378から鳥取サンドらっきょう アローラのすがた[甘酢]

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥350から

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥350から鳥取県産 甘酢らっきょう

鳥取県砂丘らっきょうを、薄塩味でじっくり熟成¥350から

鳥取県砂丘らっきょうを、薄塩味でじっくり熟成¥350から鳥取県産 塩らっきょう

鳥取県鹿児島県霧島市福山産の黒酢でまろやか味に¥350から

鳥取県鹿児島県霧島市福山産の黒酢でまろやか味に¥350から鳥取県産 黒酢らっきょう

鳥取県砂丘らっきょうを、とうがらしでピリッと¥350から

鳥取県砂丘らっきょうを、とうがらしでピリッと¥350から鳥取県産 ピリ辛らっきょう

食べくらべ産地別の甘酢らっきょう食べくらべ¥1,500

食べくらべ産地別の甘酢らっきょう食べくらべ¥1,500甘酢らっきょう五産地食べくらべセット

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥3,800

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥3,800[特用1kg]鳥取県産 甘酢らっきょう