24歳、経験ゼロから継いだ、 平尾とうふ2代目が選ぶ未来。

日本の食卓に欠かせないもの、といえばさまざま思いつきますが、その中に豆腐を思い浮かべる人も多いはずです。

冷奴に湯豆腐、味噌汁に揚げ出し──四季折々の料理に登場する、日本人にとって最も身近な食材のひとつ。

けれど、我らが鳥取では、その存在感がひときわ強いのをご存じでしょうか。前回ご紹介した「とうふちくわ」に代表されるように、豆腐は昔から鳥取の庶民の暮らしに寄り添い、この土地ならではの食文化を形づくってきました。

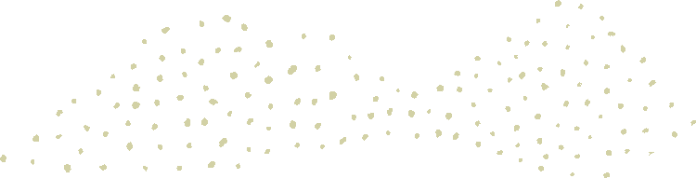

そんな鳥取で、とまりのつけもの岸田もイチオシするのが「平尾とうふ」。

思わず手が伸びてしまうパッケージデザイン、飽きのこない味わい、特に油揚げは絶品!子どもたちも大好きだとか。

この平尾とうふ、2011年に代替わりしました。2代目となったのは、当時24歳だった平尾隆久さん。若くして豆腐屋を継ぎ、気づけば県内外から人が訪れる人気店に成長させました。

今回は、この平尾さんに豆腐へのこだわりや想いなどをお聞きしたいと思います。

インタビュアーは、お馴染みの岸田。

お話をお伺いするのは、平尾とうふ2代目、平尾隆久さんです。

湯気立ちこめる、豆腐を仕込む現場でお話をお聞きしました。

早朝のお豆腐屋さんは、大豆のいい香りが満ちていました

平尾とうふの豆腐が生まれるまで

岸田

さっそくですが、豆腐づくりの現場を見させていただいています。

こちらが豆腐になる前の大豆でしょうか?

水に浸して柔らかくなった大豆。国内の複数の産地をブレンドしています

平尾

はい。まず大豆を水に浸して柔らかくしてから、豆すり器で細かくすりつぶします。それを釜でしっかり煮て、煮上がったものを絞ると、液体が豆乳、絞りかすがおからになります。豆腐もおからも豆乳も、この工程から同時に生まれるんですよ

すっきりと濃厚な豆乳

出来立てのおから

そして、この豆乳にニガリを加えて固めたものが豆腐になります。

ここから木綿、絹、おぼろと、種類ごとに仕込み方が変わっていきます。

岸田

そうなんですね。木綿の場合はどうするんですか?

平尾

豆乳にすまし粉と呼ばれる凝固剤を加えます。固めるときの温度がとても大事で、出てきた直後は70℃近いんですが、それを62℃前後まで下げてからにがりを合わせます。温度がずれると、固すぎたり柔らかすぎたりするんです。

固まった豆腐を型に入れて布で包み、水を切って四角い形に整えると木綿豆腐になります。布の跡や水抜きの穴の跡が残るのもその特徴ですね。

岸田

手作業が多いんですね。

平尾

はい。だいぶ機械化は進んでいるのですが、大事なところはすべて手作業でやっています。

例えば、にがりを入れるタイミングや固まり具合は、数値だけじゃなくて手で触る感覚や泡立ちの具合を見て判断します。そこはやっぱり毎日の経験が頼りなんです。

岸田

平尾とうふさんでは油揚げも有名ですよね。私も好きで、よくいただいています。

平尾

ありがとうございます。うちの看板商品です。

低温の油で12分じっくり揚げ、ひっくり返しながら膨らみ具合を見ます。その後、高温の油でさらに12分。合計で25分近くかけて仕上げます。

外はカリカリ、中はふっくらの平尾とうふの油揚げ

平尾

普通はベルトコンベアで機械的に揚げるんですが、うちはすべて手揚げ。

細かく返しながら「ここだ」というタイミングで温度を変えるんです。だから外はカリッと香ばしく、中はふっくら豆腐の甘さを残せる。見た目は同じ油揚げでも、中身がまったく違います。これも、人の手でなくては出せない味です。

岸田

全部手揚げ???25分もずっと手揚げ!!

スーパーさんが「平尾の油揚げ入荷日」をわざわざ掲示するほどの人気だとか。

平尾

そうなんです。毎日出せる商品ではないので、「今日は入荷日だ!」と狙って買いに来てくださる方も多いと聞いています。

そのまま食べていただいても十分おいしいんですが、トースターで軽く炙って、ネギや鰹節をのせ、醤油や塩で食べてもらうとカリッとした食感と豆腐の味が際立ちます。ぜひお試しください。

受け継ぐと決めた24歳

岸田

さて、ここから平尾さんのお話を聞かせてください。

もともと豆腐屋を継ぐつもりだったんですか?

平尾

いえ、まったく。高校を出て広島の専門学校に進んで、トヨタで整備士として働いていました。豆腐屋をやるなんて考えたこともなかったですね。

でも、祖父母が80代になって体力的に限界を迎え、店を畳むという話になった時、ふと「なくなるのは寂しい」と思ったんです。

当時は豆腐屋ではなく、さまざまな日用品を扱う「平尾食料品店」でした。仕入れの商品がありつつ、豆腐は自分たちで作って、というお店。毎日そこにあって、地域の人が集まる場所だったんです。それがなくなってしまうのは、なんだかすごく寂しい気持ちになってしまって……。「じゃあ、俺がやるわ」と。24歳のときでした。

岸田

ご家族の反応は?

平尾

反対されましたよ。当時はまだトヨタで働いていましたし。安定した状態から急に豆腐屋を継ぐなんて、そりゃ戸惑いますよね(笑)。

ただ、鳥取の良さ、落ち着いた感じとか、人のあったかさとか。たぶん、そういう地元のいいイメージを、おじいちゃんのお店が象徴していていたんじゃないかと思います。それがなくなるのは寂しかった。だから僕がやるべきだと思ったんです。

豆腐を何も知らないスタート

岸田

継いだ当初はどんな状況でした?

平尾

正直、厳しかったですね。設備といえば薪をくべる釜がひとつだけ。朝から炊き始めても30丁の豆腐をつくるのに3時間もかかる。夕方にはチェーンソーで丸太を切って、薪割りして翌日の燃料を準備する。とても商売として成り立たないなって感じました。

岸田

先が見えないと、いくら若くて体力があっても大変ですよね。

ちなみに豆腐の技術はどこで習得されたんですか?

平尾

実はまったくの素人で。一切技術がない状態で継いだんです。

祖父の仕事もあまり見たこともなくて、作り方も知らなかった。だからもう、ぜんぶ手探り。はじめは仮説と検証をひたすら繰り返していきました。固い豆腐ができたとか、ちょっと柔らかい豆腐ができたとか、じゃあその年の水温はどうだった、豆を炊く時間は何時間で、とかデータを取りながら。

あと、気になった全国の豆腐屋さんにも聞いて回りました。電話をすれば「いつでもおいで」と快く迎えてくださる方が多くて本当にありがたかったですね。見学させてもらいながら、それぞれのやり方や大豆選びを必死に学びました。そうやって少しずつ「自分のつくりたい豆腐」を形にしていったんです。

それと生産量を増やさないと商売にならないので、少しずつ機械も増やしていきました。最低限の投資で効率を上げつつ、必要な部分は手作業のままで。そうして数年かけて生産体制を強化していったんです。

少しずつ設備が充実してきたとのこと

岸田

先代の頃からずいぶん変わったと思いますが、その変化については何か言われたりとかはなかったですか?

平尾

うちの味を変えるなとか、言われるかなと思ったんですけど、なかったですね。

めちゃくちゃ頑固なおじいちゃんで、昔気質の人で、背中で語るみたいな。口数もすごく少なくて、ほとんど褒められたことないんですよ。でも、このおじいちゃんが、お前の好きにしたらいいって言ってくれて。

なかなかすぐに成果は出なかったんですけど、母親とか、妹とか、家族の手助けもあって少しずつお客さんが増えて、ようやく人を雇えるようになったのが7年前のことです。

岸田

時間をかけて、今の「平尾とうふ」になっていったんですね。

ところで、小さい頃から豆腐は好きだったんですか?

平尾

いや、むしろ嫌いでした(笑)。

岸田

実家が商売をやっていると嫌いになるあるあるですよね(笑)。私も子供の頃は漬物はそんなに好きじゃなかったですから。

平尾

3時のおやつに油揚げ、晩ご飯には豆腐の味噌汁。毎日毎日食べていたから、まあ、飽きますよね。

でも今は逆にいい面もあって。自分があまり好きじゃなかったからこそ、「自分でもおいしいと思える豆腐」をつくりたいと思うし、味の基準は自然と高くなったのかもしれません。いまは毎日味見をして、他店の豆腐も食べ歩いて勉強していますから、昔よりずっと豆腐を食べてますね。

もっとたくさんの人に届けるために

岸田

平尾とうふさんは、豆腐の味はもちろんですがパッケージもおしゃれで素敵ですよね。

平尾

嬉しいです。継いだ当初は袋売りで、賞味期限も短くて、いわゆる近所のための豆腐屋でした。でも、もっと多くの人に届けたいなとパック機を導入して、デザインも刷新しました。

「鳥取を代表する豆腐屋になる」と伝えたら、デザイナーさんが鳥取県の形をモチーフにしてくれたんです。

ロゴの上に書かれた「鳥取代表」から覚悟を感じます

岸田

素敵なデザインです。それにSNSを中心に情報発信もしっかりされていて、ちょっとした鳥取のインフルエンサー的な立ち位置になっているんじゃないですか?

平尾

そうなりたいですね。インスタが得意なスタッフがいて、その子が「こうしたらバズるんじゃないか?」とか色々研究してくれた結果です。僕はリールも作れないです(苦笑)。

SNSでは主に出来たての豆腐や、新商品を発信しています。採用もインスタだけ。お店の雰囲気を知った上で応募してくれるから、ギャップが少ないんです。

岸田

中の人が発信しているからか、平尾とうふさんの雰囲気がよく伝わってきます。お客さんの層も、昔と比べてかなり若い方が増えたんじゃないですか?

平尾

正直、ソフトクリームをやってから若い方が圧倒的に増えましたね。やっぱりスイーツってめちゃくちゃ強いんです。

いろいろな味が揃っています

平尾

それまでは、例えばご家族で豆腐を買いに来ても、子どもは車から降りないことが多いんです。ほしいものないですもんね。でもソフトクリームをやりだしてから、子どもが降りてお店に来てくれる。

他にも、10代の子がソフトクリームを食べに来たついでに豆腐買って帰るとか、新しいお客さまの流れはありますね。

スイーツは正義!

「クベル」という名前に込めた未来

岸田

法人化もされたとか。個人でされているお豆腐屋さんも多いですが、どうして会社にしたんですか?

平尾

会社名は「クベル」といいます。法人化したのは5年前です。

祖父母のお店は、いつも誰かが立ち寄る場所でした。豆腐づくりで薪をくべて火を使うんですけど、冬になると暖をとりにみんなが集まってくるんですよ。近所の人とか、郵便局の人とか。火にあたりながら、世間話をしたりして。これが、すごくあったかい場所として僕の原風景にあります。そして、こんな場所をつくりたくて、薪をくべるから名前をとりました。

あたたかい場所をつくりたい、そしてだんだんとその火を大きくしていきたい。そのためには仲間を増やしていく必要があるし、会社の方が都合がよかったんです。

平尾さんの原風景にもつながるお店からの景色

岸田

すごく良い環境で育ったんですね。これからの展望についても聞かせてください。

平尾

やっぱり、近所の人とか鳥取の人だけじゃなくて、全国に愛される豆腐屋になりたいって思いがあります。

豆乳ソフトやパフェをきっかけに若いお客さんも増えました。店内カウンターで出来立てを食べられるようにもしています。これからは飲食や観光と結びつけ、鳥取に来る理由のひとつになりたい。さらに言えば、海外の人、いわゆるインバウンドとか来てくれて豆腐を食べるとか、日本の文化を知ってもらうきっかけにもなれたら最高ですね。

出来立ての豆腐や油揚げを食べられるのも嬉しいですね

平尾

おいしい豆腐が食べられる、あったかい場所に。そんな未来のことを見据えつつ、スタッフと相談しながら一歩ずつ進めていきたいと思っています。

岸田

これからの平尾とうふが楽しみです! 今回はありがとうございました。

平尾

こちらこそ、ありがとうございました。

取材を終えて

インタビューの中でもふれた「平尾とうふ」発売日をチェックしている1人である私も、平尾とうふさんの歴史については深くは存じ上げませんでした。鳥取市内からでも約20分車で走った、自然豊かな場所にかまえる平尾とうふさんにはいつ来ても笑顔が溢れています。その温かさや誠実さがお豆腐にも現れていることがよく分かりました。

発信者としても活躍されているスタッフの皆さんに、刺激を受けるとともに益々ファンになりました。地方発送もされてますので、ぜひ皆さんに平尾とうふを食べて頂きたいですね。

特集

簡単レシピで食卓にもう一品。つけもの屋のおすすめレシピに加えて、全国の産地や農家さんから教わった、伝統的な食べ方をご紹介します。

ぬか漬け、たくあん、梅干し、らっきょうなどなど。季節の手しごとで、旬の食材にひと手間かけてご家庭の味をはじめてみませんか。初めての方でも分かりやすい手順付き。

知っているようで知らない、つけものの歴史や全国の産地、思いもよらない製法などなど。つけものに関する様々な豆知識をお届けします。

つけもの屋が「もっと知りたい!」「ぜひ会いたい!」全国のつけものメーカーを訪ねます。おいしさの秘密はもちろん、つくり手のお人柄にも迫ります。

鳥取の食卓でしか(滅多に)味わえない。地元で愛され続ける人気商品の開発秘話や仕掛け人の思いに迫ります。鳥取に訪れる前にぜひチェック!

創業昭和49年。鳥取に生まれ、鳥取で育ち、鳥取と歩んできた泊綜合食品。私たちの歩み、取り組み、働く人をご案内させていただきます。

いまが旬!のおつけもの

どこまでもらっきょうが止まりません¥350

どこまでもらっきょうが止まりません¥350らっきょうマスキングテープ

らっきょうがギュウギュウに詰まってます¥350

らっきょうがギュウギュウに詰まってます¥350らっきょうクリアファイル

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥5,000

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥5,000[贈答用]三種らっきょう詰め合わせ ※送料無料

食べくらべ砂丘らっきょうを三つの味で漬け込みました¥1,000から

食べくらべ砂丘らっきょうを三つの味で漬け込みました¥1,000から鳥取県産 砂丘らっきょう三味セット

鳥取県サンドがらっきょうとともにあらわれた!¥378から

鳥取県サンドがらっきょうとともにあらわれた!¥378から鳥取サンドらっきょう[黒酢]

鳥取県アローラサンドがらっきょうとあらわれた!¥378から

鳥取県アローラサンドがらっきょうとあらわれた!¥378から鳥取サンドらっきょう アローラのすがた[甘酢]

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥350から

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥350から鳥取県産 甘酢らっきょう

鳥取県砂丘らっきょうを、薄塩味でじっくり熟成¥350から

鳥取県砂丘らっきょうを、薄塩味でじっくり熟成¥350から鳥取県産 塩らっきょう

鳥取県鹿児島県霧島市福山産の黒酢でまろやか味に¥350から

鳥取県鹿児島県霧島市福山産の黒酢でまろやか味に¥350から鳥取県産 黒酢らっきょう

鳥取県砂丘らっきょうを、とうがらしでピリッと¥350から

鳥取県砂丘らっきょうを、とうがらしでピリッと¥350から鳥取県産 ピリ辛らっきょう

食べくらべ産地別の甘酢らっきょう食べくらべ¥1,500

食べくらべ産地別の甘酢らっきょう食べくらべ¥1,500甘酢らっきょう五産地食べくらべセット

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥3,800

鳥取県砂丘らっきょうを甘酢で漬け、さっぱり仕上げ¥3,800[特用1kg]鳥取県産 甘酢らっきょう